Dans l’Allier, le développement de l’agrivoltaïsme sous tension

Par Clara GAZEL

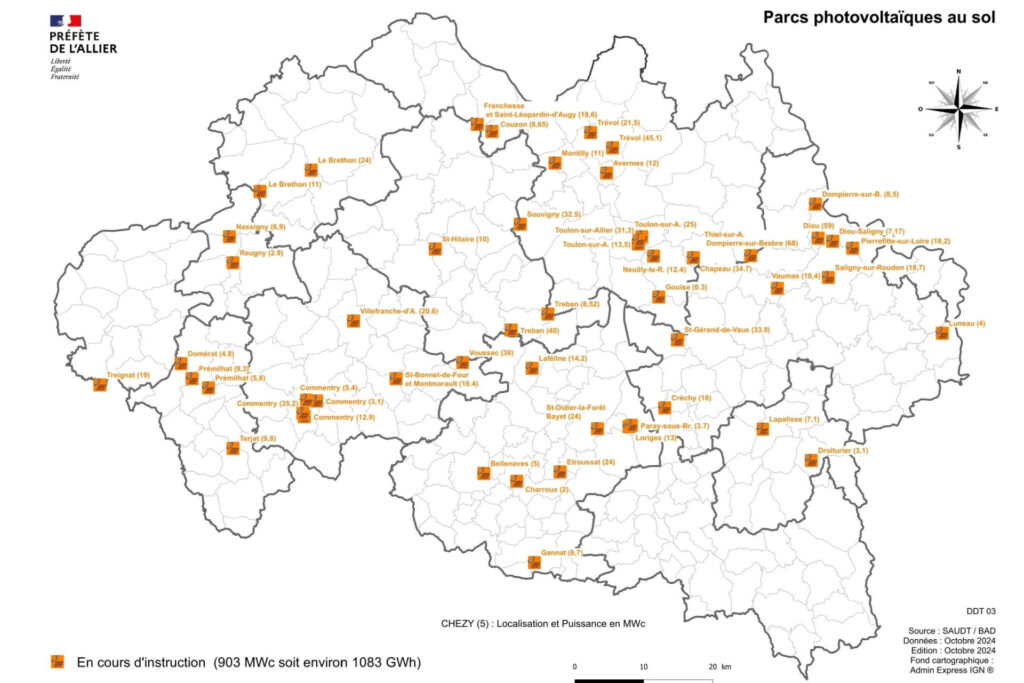

Avec une soixantaine de projets autorisés et autant en cours d’instruction, le département de l’Allier est confronté à la multiplication de panneaux solaires sur des terres agricoles. Une dynamique encadrée par un décret national entré en vigueur en avril dernier, qui suscite l’inquiétude des riverains et du monde agricole.

« Ce matin, j’ai encore reçu un coup de fil d’une entreprise pour me proposer un projet agrivoltaïque. Je suis déjà engagé dans un projet mais ça n’empêche pas d’avoir des appels toutes les semaines. » À Trévol, dans le nord de l’Allier, Ludovic d’Amat, éleveur ovin, observe avec perplexité l’appétit pour le foncier agricole des opérateurs énergéticiens, qui démarchent presque quotidiennement les agriculteurs pour installer des panneaux solaires sur leurs parcelles.

Ces synergies entre productions agricole et électrique rassemblées sous la bannière de « l’agrivoltaïsme » connaissent un essor significatif depuis plusieurs mois. Dans l’Allier, les chiffres qui attestent de cette évolution varient sensiblement selon qu’on s’adresse à la chambre d’agriculture ou à la direction départementale des territoires (DDT) : il ressort que 63 projets d’agrivoltaïsme auraient été autorisés en 2024, dont 29 seraient en service, couvrant une surface de 822 hectares. À ces projets, s’ajouteraient encore 55 autres dossiers en cours d’instruction, représentant environ 1 300 hectares supplémentaires.

Opposition des riverains

Si l’agrivoltaïsme connaît un tel développement, c’est parce qu’il est encouragé par la loi sur l’accélération de la production d’énergie adoptée en mars 2023. Celle-ci, en visant à multiplier par dix la production d’énergie solaire pour dépasser les 100 gigawatts d’ici 2050, pousse les promoteurs à cibler les terres arables pour leurs projets.

De quoi susciter l’inquiétude de riverains qui voient dans ces projets le risque d’une dégradation des paysages. À Trévol, le projet de Ludovic d’Amat, qui s’étendrait sur près de 60 hectares, ne fait pas l’unanimité. « Avec de tels projets d’envergure, on risque de dénaturer les bocages, de déprécier la valeur des maisons et le voisin n’en tire rien », déplore Olivier Gallet, président de l’Association trévoloise de préservation contre les risques énergétiques en Sologne bourbonnaise.

Enseignant-chercheur en protection des cultures, Olivier Gallet ne se dit pas strictement opposé à l’agrivoltaïsme, mais regrette la spéculation financière des promoteurs. « Mon épouse est agricultrice et nous avons été extrêmement sollicités par des entreprises qui nous font miroiter des sommes extravagantes par rapport aux revenus agricoles, de 5 000 à 7 000 euros par hectare et par an. »

« L’objectif est de faire du pognon »

En première ligne dans cette bataille contre l’agrivoltaïsme, la Confédération paysanne de l’Allier dénonce « une hérésie des promoteurs, qui profitent des faibles revenus agricoles pour proposer des rentes à certains ». Claire Guénot, animatrice du syndicat paysan, craint des inégalités entre agriculteurs : « Les premiers arrivés seront les premiers servis et ce ne sont pas ceux qui en ont le plus besoin. On ne peut pas résoudre le problème du revenu agricole avec l’agrivoltaïsme. »

« L’agrivoltaïsme, c’est un pansement sur une jambe de bois » Yannick Monnet, député PCF de l’Allier

Le constat est partagé par Yannick Monnet, député communiste de l’Allier, qui a alerté en octobre dernier la ministre de l’Agriculture (aujourd’hui démissionnaire). « En l’état, l’objectif de l’agrivoltaïsme n’est pas de faire du développement durable, mais de faire du pognon. » Pour le parlementaire qui, lui non plus, ne se dit pas « opposé sur le principe », l’agrivoltaïsme, tel qu’il est encadré aujourd’hui, « est un pansement sur une jambe de bois ». Pour autant, il comprend que les agriculteurs y voient une source de financement et considère légitime qu’ils se posent la question de leur revenu.

Pour Sylvain Ray, éleveur ovin à Meillard et président du Syndicat des éleveurs de moutons de l’Allier (SEMA), les deux projets d’agrivoltaïsme dans lesquels il s’est engagé sont une opportunité pour envisager l’avenir sereinement. « Ça va me permettre de m’installer à temps complet sur l’exploitation, explique ce double actif également employé communal. Je vais pouvoir transmettre à ma fille dans de bonnes conditions et lui éviter de devoir courir partout pour payer les factures. » Un constat partagé par Ludovic d’Amat, qui espère un avis favorable pour son projet. Il y voit « une piste pour sécuriser son revenu avant la retraite qui approche ».

« Il faut une concertation de tous les acteurs »

Dans l’Allier, l’agrivoltaïsme suscite des interrogations au sein même du monde agricole. La chambre d’agriculture se veut prudente face à la pression exercée par les promoteurs. « On a une lecture très vigilante, on voit que le département est très sollicité car présentant peu de relief, donc c’est une contrainte majeure en moins pour les promoteurs, détaille Cécile Degrange, chargée d’études aménagement foncier à la chambre. D’autant qu’on dispose de peu d’informations sur ces projets, certains, on en a connaissance juste parce qu’on a eu un contact avec l’agriculteur. »

Le manque de transparence, c’est précisément ce qui a poussé Olivier Gallet à créer son association à Trévol, il y a un an. « On n’aurait pas fondé l’association s’il y avait eu un échange entre les propriétaires, le voisinage et les promoteurs, souligne-t-il. Il faut une concertation de tous les acteurs, mais certaines entreprises préfèrent déposer un tract dans votre boite aux lettres et vous dire ʺdans un an il y aura un projet agrivoltaïque mais on vous propose des arbres pour compenserʺ. Ce n’est pas de la concertation. »

Très attendu par les professionnels du secteur, un décret d’application de la loi sur l’accélération de la production d’énergies renouvelables a été adopté en avril 2024. Il précise les exigences à respecter pour qu’un projet agrivoltaïque puisse être validé. La baisse de rendement agricole induite par la production d’électricité ne doit pas excéder 10 % par rapport à la moyenne du rendement observée sur une parcelle témoin. Et pour garantir que la production agricole reste l’activité principale, la superficie du terrain couverte de panneaux ne doit pas excéder 40 %.

Ce texte est salué par nombre d’agriculteurs engagés dans des projets agrivoltaïques, à l’instar de Sylvain Ray, pour qui il « évite la mise en service de projets alibis au détriment de la production agricole comme ce fut le cas avant sa parution ».

Pour la chambre d’agriculture et la DDT, ce texte renforce le rôle de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Cette commission, au sein de laquelle siègent ces deux structures, doit évaluer la conformité des projets à la réglementation avant leur autorisation ou leur refus par la préfecture. Toutefois, la chambre d’agriculture souligne que, malgré ce cadre législatif, « le recul en termes d’expérimentation reste limité ».

Une utilité qui reste à prouver

Au-delà des critiques formulées par les détracteurs de l’agrivoltaïsme sur l’accaparement du foncier, ceux-ci lui reprochent également l’insuffisance des études actuelles permettant d’évaluer son coût environnemental. En effet, les premières conclusions scientifiques solides sur les bienfaits de l’agrivoltaïsme devront attendre. Ce n’est qu’en février 2023 que le Pôle national de recherche, d’innovation et d’enseignement sur l’agriphotovoltaïsme (PNR AgriPV) a été mis en place par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE). Théo Gérardin, ingénieur de recherche au PNR AgriPV, reste prudent : « On commence à avoir des remontées de sites expérimentaux, mais avant d’avoir des conclusions globales, il faudra être un peu patient. »

Quant aux bénéfices environnementaux, l’ingénieur estime qu’il est possible « d’imaginer des avantages sur le stress hydrique et thermique, et des pertes en eau réduites ». Argument repris par certains promoteurs comme TotalEnergies, qui pilote une dizaine de projets dans l’Allier. « Pour les projets qui voient le jour, il ne subsiste que de faibles impacts environnementaux, avance Samy Engelstein, responsable d’agence Auvergne-Rhône-Alpes. L’agrivoltaïsme peut avoir des effets positifs sur la biodiversité en optimisant les ressources en eau et en préservant les prairies des effets du réchauffement climatique. »

Pas de quoi rassurer les associations citoyennes et la Confédération paysanne, qui dénoncent « une artificialisation qui ne dit pas son nom ». Claire Guénot, animatrice du syndicat, estime que « ces projets vont abîmer le paysage typique de l’Allier, qui est à protéger ». Elle plaide pour d’autres alternatives : « Notre slogan c’est ″des panneaux sur nos hangars, pas sur nos hectares″, car il y a suffisamment de surfaces incultes ou de toitures agricoles pour y produire de l’énergie solaire. »

Si la Confédération paysanne s’oppose à l’agrivoltaïsme dans l’Allier, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) s’est associée au niveau national au géant TotalEnergies pour développer des projets sur des terres agricoles. Reste à savoir si le sujet clivant de l’agrivoltaïsme s’immiscera dans les débats des élections aux chambres d’agriculture, prévues fin janvier.

Clara Gazel

Boîte noire : dans un souci de respect du contradictoire et de représentativité de la pluralité d’opinions, la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) de l’Allier a été sollicitée afin de recueillir son point de vue sur le sujet. Ces sollicitations sont restées, à ce jour, sans réponse. Par ailleurs, des entreprises du secteur énergétique porteuses de projets dans l’Allier (Valeco, Wpd France, Photosol) ont été contactées, sans réponse à ce jour.